【クリニック向け】医療の業務改善を進めるステップと効率化ツールを紹介

- 2025年7月17日

- 診療予約システム

「業務の効率が悪くスタッフの残業が多い」「人手不足でスタッフが辞めてしまう…」。

医療現場の人手不足が問題視される中、クリニックでも業務負担に関する悩みを抱えるケースが少なくありません。

しかし、業務改善の必要性を感じていても、何から着手すればよいかわからない方も多いでしょう。

本記事では、クリニックを中心とした医療現場の業務改善を行うステップとフロー別の効率化ツールを紹介します。自院の課題に合ったデジタルツール選びの参考にしてみてください。

医療現場の業務改善が求められる理由は「スタッフ供給の限界」

医療現場の業務改善が求められる背景には、高齢化にともなう医療ニーズの増大にスタッフの供給が追いついていない現状があります。

【医療現場全体】就業者数は増えているが2040年に約96万人不足する見込み

高齢化により医療サービスの需要は増え続けており、少ない人数でより多くの患者に対応しなければならない状況です。

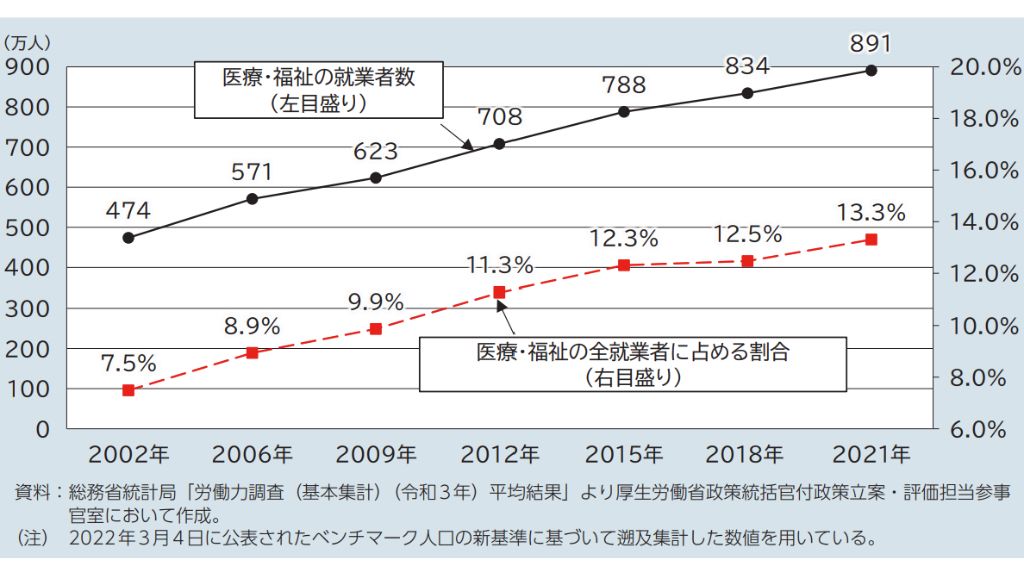

厚生労働省の調査によると、医療・福祉分野の就業者数は年々増加しています。

【医療・福祉の就業者数の推移】

出典:令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-│厚生労働省

一方で、今後の就業者数については2040年には約96万人不足する見込みであると推計されています。

【医療・福祉分野における就業者数の見通し】

- 実績・人口構造を踏まえた必要人員:1,070万人

- 就業者数の推計:974万人

- 不足人員:96万人

参考:令和4年版厚生労働白書-社会保障を支える人材の確保-│厚生労働省

スタッフの新規採用だけでは高齢化による需要の増加に対応しきれず、慢性的な人手不足に陥りやすい状況です。採用による人員補充だけではなく、業務効率化による生産性向上が求められています。

【スタッフ別】医療スタッフの有効求人倍率は全職業計よりも高い

医療スタッフの有効求人倍率は、平均よりも高い傾向にあるため、人材確保がやや難しい状況にあります。全職業合計、看護職員、医療事務の有効求人倍率は以下のとおりです。

- 全職業計:1.19(2022年度)

- 看護職員:2.20(2022年度)

- 医療事務:2.00(2023年度)

単純に求人を出すだけではスタッフが集まりにくい状況だといえます。採用活動と並行して、業務効率化によって人手不足を補う必要があります。

参考:医療事務 – 職業詳細│job tag(職業情報提供サイト(日本版O-NET))

【フロー別】クリニックの業務改善に役立つデジタルツール

クリニックの業務を効率化するデジタルツールについて、以下の5つをフロー別に紹介します。

|

フロー |

解決策(ツール) |

導入のメリット |

|

受付 |

診療予約システム |

電話応対の減少・予約管理の負担軽減・待ち時間短縮 |

|

Web問診システム |

問診票の転記作業・誤読の減少・待ち時間の短縮 |

|

|

診察 |

AIクラーク |

カルテ入力時間の軽減・情報共有のスムーズ化 |

|

AI画像診断支援 |

画像診断の読影効率向上・読影の見落とし防止 |

|

|

会計 |

自動精算機 |

会計時の待ち時間短縮・会計ミスの防止 |

1.【受付】電話対応と待ち時間を削減

受付業務の効率化で課題となるのは、電話対応と患者の待ち時間です。効率化の主なツールとして、オンライン予約システムとWeb問診が役立ちます。

診療予約システム

24時間いつでもWebやLINEから予約できるシステムです。診療予約システムを導入することで、予約に関する電話対応や紙の予約表への記入が不要になります。また、予約をシステム上で一元管理できるため、予約の変更や調整もスムーズです。

スタッフの予約管理における業務負担を軽減し、人件費の削減にもつながります。

▼関連記事

診療予約システム導入のポイントは?メリットや注意点、選び方を解説

Web問診システム

患者が来院前にスマートフォンなどで問診に回答できるシステムです。来院後の問診票記入が不要になるため、患者の待ち時間短縮につながります。また、回答したデータが電子カルテに直接連携されるため、転記作業や判読ミスもなくなります。

2.【診察】診察対応の質が向上する

診察で負担となるのは、カルテの入力です。近年注目されているのは、生成AIを活用したAIクラークやAI画像診断支援システムです。

AIクラーク

診察中の医師と患者の会話を録音し、AIが自動的に文字起こしした上でカルテ記録として要約する音声入力システムです。電子カルテの記録はSOAP形式での要約が可能であり、診察中の入力の必要がなくカルテが完成します。

録音した音声はクラウド上に保存されるため、他のスタッフも確認可能です。患者から受付に問合せがあったときも、診察時のやりとりをすぐに確認でき、スムーズな対応ができます。

AIによる画像診断支援

レントゲンやCTなどの画像をAIが解析し、病変の疑いがある箇所を検出するシステムです。医師の診断をサポートする「第二の目」として機能し、見落とし防止や読影の効率化につながります。

3.【会計】会計待ちの解消とミスの防止

会計時には、患者の待ち時間や金銭授受のミスが課題となりやすいでしょう。会計業務は、自動精算機の導入により効率化できます。

自動精算機

会計業務を自動化することで、患者の待ち時間をなくし、スタッフの負担も軽減します。また、現金の取扱いが減ることで、会計ミスのリスクや防犯・感染対策の面でもメリットがあります。

クリニックの業務改善方法|ツールの導入前にやるべき3ステップ

クリニックの業務効率化のためには、デジタルツールの導入の前に運用体制を整えておくことが必要です。運用体制が整わないままツールを導入すると、かえって現場の混乱を招く可能性があります。

導入前にやっておくべき3つのステップは、以下のとおりです。

- 【ステップ1】業務の「見える化」と課題発見

- 【ステップ2】不要な業務の「見直し」と削減

- 【ステップ3】業務の「マニュアル化」と標準化

【ステップ1】業務の「見える化」と課題発見

まず、現状の業務プロセスを正しく把握し、非効率的な部分を特定することが大切です。効率的でないフローの特定には、製造業でよく用いられる「ムリ」「ムダ」「ムラ」というフレームワークで考えるとよいでしょう。具体的には以下のとおりです。

|

分類 |

意味 |

具体例 |

|

ム リ |

特定プロセスの負担 |

ピークタイムに電話応対と来院患者の受付をこなすスタッフが一人のみ |

|

ム ダ |

付加価値のない活動 |

医師に承認をもらうためにメールを印刷し、押印後に再度スキャン |

|

ム ラ |

プロセスのバラつき |

マニュアルがなく、ベテランは2分で終える作業を、新人は10分かかる |

業務の見える化のためには、患者が来院してから会計を終えるまでの一連の業務フローを時系列で書き出してみましょう。スタッフの動きも含めて書き出し、「ムリ」「ムダ」「ムラ」を抽出します。

【ステップ2】不要な業務の「見直し」と削減

ステップ1で特定した「ムリ・ムダ・ムラ」に対して、「やめる」「まとめる」「シンプルにする」という観点で見直し、不要な業務を削減します。

例えば、紙ベースでの情報共有をやめてチャットツールに集約する、重複しているチェック作業を一つにまとめるなどの改善が考えられます。

見直しをする上で、デジタルツールを導入した方が業務効率化につながる場合は、運用を検討してみましょう。「何を効率化するためにツールを導入するのか」を明確にした上で、検討することが大切です。

【ステップ3】業務の「マニュアル化」と標準化

最適化された業務手順は、必ずマニュアルとして文書化し、院内に共有しましょう。マニュアルの作成には、以下のメリットがあります。

- 医療サービスの品質標準化:誰が担当しても一定の品質を保て、ヒューマンエラーを防止できる。

- 教育・研修の効率化:新人スタッフが自律的に業務を習得でき、教育担当の負担軽減やOJT時間の削減につながる。

- 業務の属人化の解消:特定のスタッフしかできない業務を減らし、急な欠勤にも対応しやすくなる。

マニュアルを作成して運用することで、さらに「ムリ」「ムダ」「ムラ」を発見するきっかけにもなるでしょう。

クリニックの業務改善は、まず「見える化」から

業務効率の悪化は、スタッフの疲弊や離職を招き、医療の質低下や経営悪化という悪循環に陥る可能性があります。組織全体で改善点を洗い出し、業務改善に取り組む必要があります。

何から着手すべきか分からない場合は、まず「業務の見える化」から始めてみましょう。患者がクリニックに入ってから出るまでの一連の流れを書き出すことで、自院が抱える「ムリ・ムダ・ムラ」が明らかになり、改善点がわかります。

その上で、受付の電話対応や予約管理に課題を抱えている場合は、診療予約システムの導入が効果的です。

弊社が提供する診療予約システム「MEDICALPASS」は、LINEからの簡単予約や電話自動応答など、クリニックの受付業務を効率化する機能があります。導入から運用後まで担当者が一貫してサポートするため、初めての方でも安心してご利用いただけます。ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。

著者PROFILE

- スマートクリニック事業推進室長

- 医療機器メーカー営業としてキャリアをスタートした後、医療ITベンチャーにて生活習慣病向けPHRサービスのプロダクトマーケティング責任者をはじめ、メルプWEB問診の事業責任者を経験。その後、診療予約システムやクリニック専用の自動精算機・自動釣銭機の商品の企画・開発を手がけ、現在は「医療を便利にわかりやすく」をミッションにスマートクリニックの社会実装に向け同事業の企画・推進を担当。

最新の投稿

診療予約システム2025年11月14日医療接遇とは?基本5原則と言葉遣い、実践チェックリストを紹介

診療予約システム2025年11月14日医療接遇とは?基本5原則と言葉遣い、実践チェックリストを紹介 診療予約システム2025年10月8日クリニックの留守電メッセージ例文7選!診療科別の応答例も紹介

診療予約システム2025年10月8日クリニックの留守電メッセージ例文7選!診療科別の応答例も紹介 診療予約システム2025年9月18日医療事務を効率化する5つの方法│何から始めるべき?【クリニック向け】

診療予約システム2025年9月18日医療事務を効率化する5つの方法│何から始めるべき?【クリニック向け】 診療予約システム2025年8月22日皮膚科の待ち時間が長いのはなぜ?改善方法やクレーム対応を解説

診療予約システム2025年8月22日皮膚科の待ち時間が長いのはなぜ?改善方法やクレーム対応を解説