クリニックの予約制は必要?メリットと診療科別の運用ポイントを解説

- 2025年4月4日

- 診療予約システム

クリニックの予約制は、患者の待ち時間短縮に効果的な運用方法です。近年では、Web予約ができるかをクリニック選びで重視する患者も増えています。時間や場所に関係なく予約できるため、患者の利便性向上につながります。

しかし、自院に適した予約方法を選ばないと、「予約したのに待たされた」という患者の不満増大につながりかねません。スタッフの負担も増え、「予約制にしなければよかった」と悩む担当者の方も多いのではないでしょうか。

本記事では、クリニックの予約制のメリットと、3つの予約方法から診療科別に適した方法の選び方を解説します。予約なし患者との両立や、診察が遅れた場合の対応までケース別に説明しますので、ぜひ参考にしてみてください。

クリニックを予約制にする3つのメリット

クリニックを予約制にすることで、患者とクリニック双方にメリットがあります。具体的には以下の3つです。

- 患者の待ち時間短縮と満足度アップ

- 診療オペレーションの効率化と平準化

- 院内感染リスクの低減

1.患者の待ち時間短縮と満足度アップ

予約制を導入することで、患者は診察時間の目安がわかり、長時間待つ必要がなくなります。予約時間の直前に来院したり、診察時間まで外出したりと、時間を有効活用できます。

特に、Web予約なら患者自身が当日に空き状況を確認し、好きな時間を選べるでしょう。体調不良時の待ち時間によるストレスが軽減され、患者満足度向上につながります。

2.診療オペレーションの効率化と平準化

予約制により、当日の患者数や来院のタイミングが事前に把握でき、スタッフの人員配置や準備を計画的に行えます。例えば、予約の多い曜日にスタッフを多く配置するなどの対応が可能です。

また、予約が集中する時間帯を患者が確認して避けるようになります。特定の時間帯に患者が集中することが軽減され、全体のオペレーションが平準化されるでしょう。

3.院内感染リスクの低減

予約制は感染対策としても有効です。患者が待合室に滞在する時間が短縮され、同時に滞在する患者数を調整できるため、院内の密集を防げます。特に、内科や小児科などの感染症の疑いがある患者が多い診療科では、患者同士の接触を減らせるメリットが大きいでしょう。

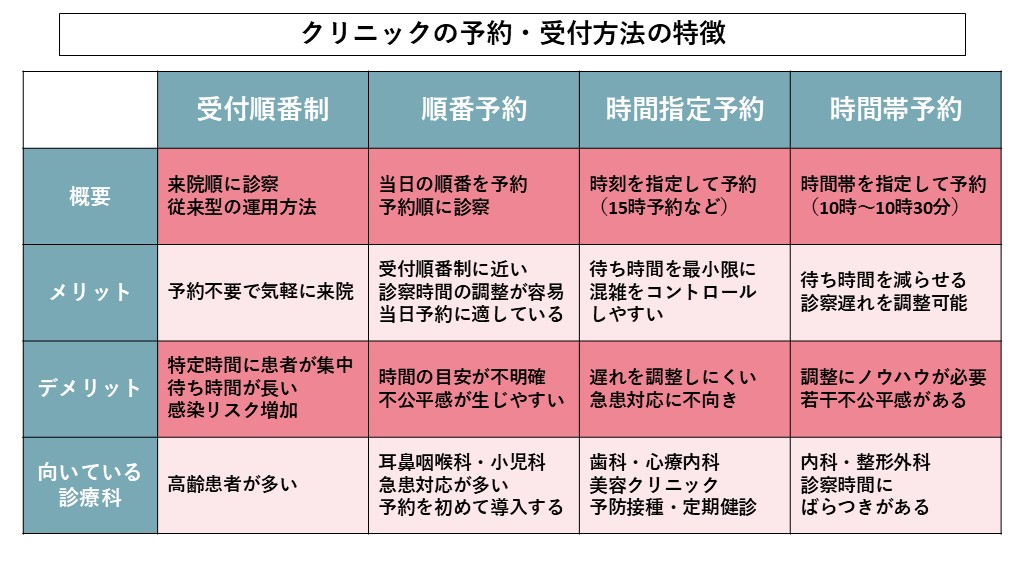

クリニックでの4つの予約・受付方法と向き不向き

クリニックで用いられる予約・受付方法は、運用の仕方によって次の4つにわけられます。

- 受付順番制

- 順番予約

- 時間指定予約

- 時間帯予約

4つの方法には向き不向きがありますので、十分に理解した上で、自院に適した方法を選びましょう。

受付順番制

患者が受付で診察券を出し、来院順に診察を受ける従来式の方法です。整理券などで番号が発行され、掲示板で確認しながら順番を待ちます。

メリット

- 患者は予約なしに気軽に来院できる

- 高齢者など従来の方法に慣れている患者にはなじみやすい

デメリット

- 特定の時間帯(開院直後や午前中など)に患者が集中してしまう

- 待ち時間が長くなる

- 院内の混雑による感染リスクが高まる

広く浸透している方法なので、採用しているクリニックも多いでしょう。高齢患者が多いクリニックや、地域のかかりつけ医として気軽に受診してもらいたい診療所に適した方法です。

順番予約

当日の診察順番を確保する予約方式です。患者は、来院前にWebやアプリ、電話で順番を予約し、予約順に診察に呼ばれる方法です。予約システムと連動すれば、患者はスマートフォンから順番の状況をリアルタイムで確認できます。

メリット

- 受付順番制に似ており既存の患者にもなじみやすい

- 患者の病状に応じて診察時間を調整できる

- 当日予約に対応しやすい

デメリット

- 診察開始時間の目安が患者に伝わりにくい

- 順番の前後が発生した場合、患者に不公平感が生じる可能性がある

順番予約は、基本的には当日の順番を予約するため、急な症状で来院する患者に対応しやすいでしょう。そのため、耳鼻咽喉科や小児科など、急患対応が多く比較的短時間で診察できる診療科に適しています。また、従来の受付順番制に近い方法であり、初めて予約制を導入する際に安心な方法です。

関連記事:クリニックの順番受付システムとは?メリットと導入上の注意点を解説

時間指定予約

「15時予約」など、特定の時刻を指定して予約する方法です。予約時間通りの診察を前提としています。

メリット

- 待ち時間を最小限にできる

- 時間設定が明確で患者の予約管理がしやすい

- 院内の混雑状況をコントロールしやすい

デメリット

- 診察が長引くと、後の時間帯に影響を及ぼす

- 「予約した時間に診てもらえない」というクレームにつながる

- 予約なしの患者や急患対応に不向き

診察内容や所要時間が一定している歯科や予防接種、定期健診などの診療に適しています。また、自由診療中心の美容クリニックや心療内科でのカウンセリングなど、一人当たりに十分な時間を確保したい場合にも有効です。

時間帯予約

「9時00分~9時30分」など、一定の時間枠で複数の患者を予約し、その枠内で順番に診察をしていく方法を指します。

メリット

- 待ち時間がわかりやすい

- 診察に遅れが生じても時間枠内で調整できる

デメリット

- 枠の最後に予約した患者は比較的長く待つ可能性がある

- 予約枠の設定や調整にノウハウが必要である

時間に幅があるため、診察が長引いても調整しやすい方法です。また、特定の時間帯を初診枠や急患対応のみにするなど、予約をクリニック側でコントロールしやすいでしょう。そのため、内科や整形外科など、診察時間にばらつきがある診療科に適しています。

一方で、調整にはノウハウが必要で、導入初期には適切な運用方法がわからず困惑する可能性があります。

関連記事:クリニックの時間帯予約とは?メリットや注意点、適した診療科を解説

クリニックの予約制で迷いがちな運用のポイント

予約方法を理解し、自院に適した運用を行うことが大切ですが、実際には運用上の問題点が生じることもあるでしょう。クリニックで予約制を導入する際に迷いがちなポイントについてQ&A形式で解説します。

Q:予約なしで来院する患者の対応はどうすればいい?

予約制でも、急患など予約なしで来院する患者もいます。基本的には予約患者を優先することが望ましいですが、待ち時間の見通しが立たないのは患者にとってストレスです。予約がない患者にも、来院時におおよその目安を伝えましょう。

また、時間指定予約や時間帯予約だと、予約患者との両立に悩むケースもあります。その場合、予約なし患者用の予約枠を確保しておくことがおすすめです。例えば、時間帯予約であれば次のような方法が考えられます。

- 時間枠当たり4人の患者が診察可能なら、予約を3人までにして余裕を持たせる

- 「11:30~12:00」など特定の時間枠に予約を入れない

Q:予約時間よりも診察が遅れた場合のトラブルを防ぐ方法は?

患者の病状によっては診察時間が長引き、予約時間に診察できないケースはよく起こります。

患者とのトラブルを防ぐためには、丁寧な説明を行いましょう。早めに待ち時間の目安を伝え、誠実に謝罪することで、患者の不満を軽減できます。調査によると患者が許容できる待ち時間は平均37分であり、この時間を超える場合には特に丁寧な対応が必要です。

また、以下のように待合室を整備して快適に過ごす工夫や、待ち時間自体を短縮する取り組みも、予約遅れの防止につながります。

- Wi-Fi環境やキッズスペースなどストレスの少ない待合室の整備

- 問診システムや自動精算機を導入し効率化

- 診療予約システムの導入で待ち時間をどこでも可視化

診察が遅れた場合の現場対応と、予約遅れを防ぐ日常的な対策を行っていきましょう。

参考:待ち時間と満足度を組み合わせた外来患者調査│日本医療マネジメント学会雑誌

関連記事:病院の待ち時間が長いとクレームになる?時間削減とクレーム対策を解説

Q:予約制へ移行する際に患者にどう説明すればいい?

従来の受付順番制から予約制に移行する際には、戸惑う患者も一定数いるでしょう。まず、院内ポスターやリーフレットで予約方法をわかりやすく案内し、会計時に受付スタッフから説明します。「待ち時間が平均○○分短縮できる」「開院前に並ばなくていい」など具体的なメリットを示すと理解を得やすいでしょう。

また、「患者様の貴重な時間を大切にするため」など患者目線で目的を伝えると受け入れられやすいです。クリニックの一方的な都合ではないことをスタッフ全体で共有し、患者に説明するようにしましょう。

自院に最適な予約制の導入は診療予約システムで

クリニックの予約制には、順番予約や時間指定予約、時間帯予約の3つの方法がありますが、診療科に応じて最適な方法を選びましょう。そのためには、自院の患者特性や診療スタイルを加味して、試行錯誤しながらベストな予約方法を見つけていく必要があります。

効果的な予約運用のためには、診療予約システムの活用がおすすめです。Webやアプリ、LINEからの予約や順番待ち表示、診察リマインド通知など患者予約をスムーズにする機能があります。クリニックで代表的な3つの予約方法にも対応し、自院でカスタマイズ可能です。

弊社では、誰にとっても「使いやすい」と感じていただける診療予約システムMEDICALPASSをご提供しています。使いやすさはもちろんのこと、患者へのシステム導入の説明や活用アドバイスなど、導入時のサポートも充実。ぜひお気軽にご相談ください。

著者PROFILE

- スマートクリニック事業推進室長

- 医療機器メーカー営業としてキャリアをスタートした後、医療ITベンチャーにて生活習慣病向けPHRサービスのプロダクトマーケティング責任者をはじめ、メルプWEB問診の事業責任者を経験。その後、診療予約システムやクリニック専用の自動精算機・自動釣銭機の商品の企画・開発を手がけ、現在は「医療を便利にわかりやすく」をミッションにスマートクリニックの社会実装に向け同事業の企画・推進を担当。

最新の投稿

診療予約システム2025年11月14日医療接遇とは?基本5原則と言葉遣い、実践チェックリストを紹介

診療予約システム2025年11月14日医療接遇とは?基本5原則と言葉遣い、実践チェックリストを紹介 診療予約システム2025年10月8日クリニックの留守電メッセージ例文7選!診療科別の応答例も紹介

診療予約システム2025年10月8日クリニックの留守電メッセージ例文7選!診療科別の応答例も紹介 診療予約システム2025年9月18日医療事務を効率化する5つの方法│何から始めるべき?【クリニック向け】

診療予約システム2025年9月18日医療事務を効率化する5つの方法│何から始めるべき?【クリニック向け】 診療予約システム2025年8月22日皮膚科の待ち時間が長いのはなぜ?改善方法やクレーム対応を解説

診療予約システム2025年8月22日皮膚科の待ち時間が長いのはなぜ?改善方法やクレーム対応を解説